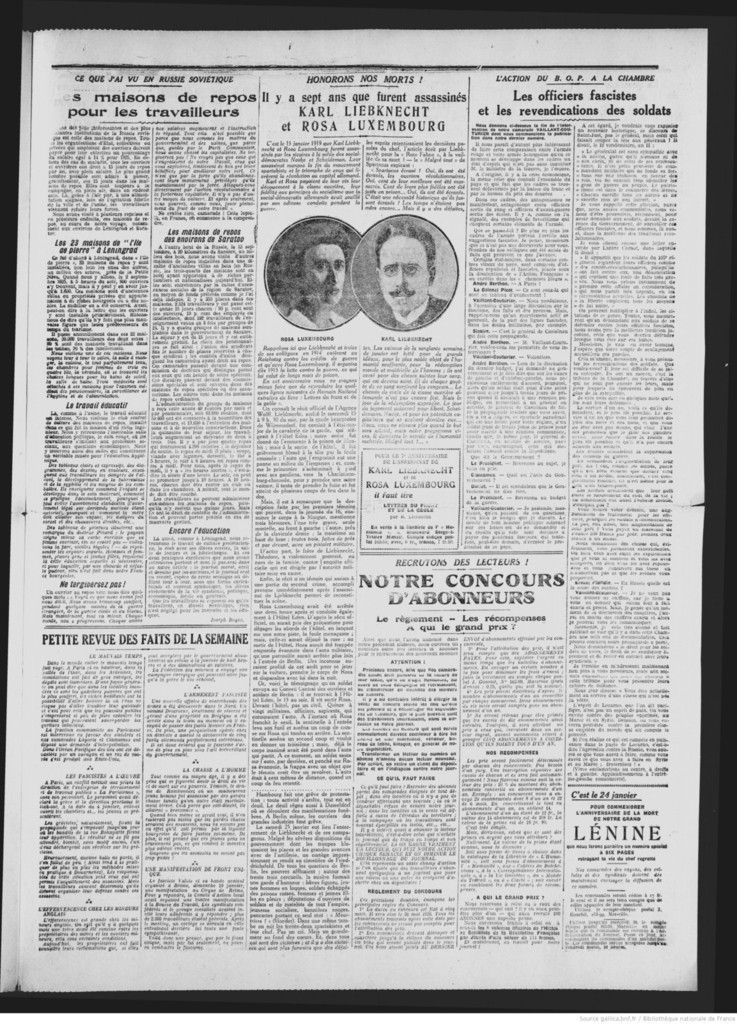

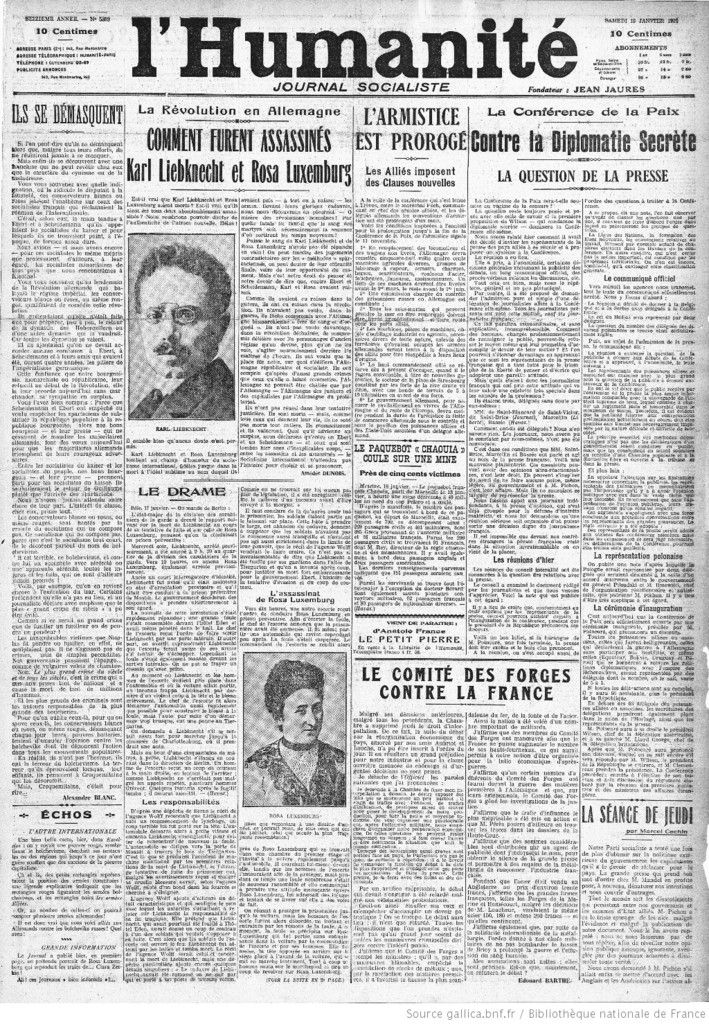

„Sie verkörperten die Revolution“ – Warum Luxemburg und Liebknecht ermordet wurden

Sie haben nur eine geringe Rolle bei den Ereignissen und Aktivitäten in der Novemberrevolution 1918 und darauf gespielt. Dennoch haben die Gegenkräfte gerade sie ins Visier genommen: Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Beide Sozialisten haben das mit dem Leben bezahlt. Die Gründe dafür hat die Historikerin Annelies Laschitza im Gespräch erläutert.„Es wäre alles genauso verlaufen, wenn es sie gar nicht gegeben hätte.“ So schätzte der Historiker Sebastian Haffner 1969 in seinem Buch "Die cerratene revolution" die Rolle von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in den Ereignissen in Deutschland ab dem 9. November 1918 ein. Beide hätten „wenig oder nichts“ dazu beigetragen und mit ihren mündlichen und schriftlichen Agitationen und Aufklärungen nichts bewirkt, so Haffner. „Sie waren nicht die Führer einer deutschen bolschewistischen Revolution, nicht die Lenin und Trotzki Deutschlands.“ Sie hätten das auch gar nicht sein wollen.Doch beide verkörperten „wie niemand sonst in den Augen von Freund und Feind die deutsche Revolution“, schrieb Haffner, was wohl bis heute gelten kann. Für die Historikerin Annelies Laschitza ist der Mord an Luxemburg und Liebknecht der Gegenbeweis für die Behauptung, dass die beiden linken Sozialdemokraten – kurz vor ihrem gewaltsamen Tod Mitbegründer der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) – auf das reale Geschehen einflusslos gewesen seien.

Durch die Revolution befreit

Laschitza (Jahrgang 1934) beschäftigt sich seit etwa 50 Jahren mit dem, was die Politikerin und Theoretikerin Rosa Luxemburg an Texten und Schriften sowie Spuren hinterlassen hat. Laschitza ist die renommierteste Expertin zu dem Thema und kann auf zahlreiche Publikationen verweisen, so auf die Mitherausgeberschaft der "Gesammelte Werke" von Rosa Luxemburg, so 2018 mit dem ersten und zweiten Halbband von Band 7 der Werksausgabe.

Luxemburg war erst am 9. November 1918 aus der „Schutzhaft“ in der Festung Breslau entlassen worden. Schon deshalb konnte sie keinen aktiven Einfluss auf die damaligen Geschehnisse nehmen. „Die Revolution in Breslau hat sie aus ihrem Gefangenen-Dasein befreit“, so Laschitza. Sie habe zuvor in mehreren Briefen an ihre Freundinnen bedauert, dass Philipp Scheidemann, SPD-Minister in der letzten kaiserlichen Regierung, per Anordnung nur Karl Liebknecht und andere politische Gefangene Ende Oktober, aber nicht sie entließ.

Der Weg nach Berlin sei für Luxemburg noch beschwerlich gewesen, da das Auto, das sie abholen sollte, es nicht rechtzeitig nach Breslau schaffte. So sei die Sozialistin allein mit dem Zug in die deutsche Hauptstadt gefahren – und habe deshalb all ihre Unterlagen in Breslau zurücklassen müssen. Nach diesen werde bis heute gesucht, erzählte Laschitza.

Wirkung durch das Wort

Luxemburg habe dann in Berlin sofort die Redaktion der „Roten Fahne“ aufgesucht, wo sie begonnen habe, die revolutionären Ereignisse zu analysieren und per Wort zu begleiten. Aber sie sei weit mehr als Liebknecht von der Festungshaft gesundheitlich geschwächt gewesen. Gleichzeitig konnte sie wegen des ganzen Trubels der Revolution sowie aus Sicherheitsgründen nicht in ihre Wohnung einkehren.

In Berlin habe sie dann vor allem Artikel für die „Rote Fahne“, damals Zeitung des Spartakus-Bundes, geschrieben. Das habe aber kaum Massenwirkung gehabt, so die Historikerin. „Die große Enttäuschung ist am 16. Dezember 1918 der Reichsrätekongress, wo Luxemburg und Liebknecht nicht zugelassen werden. Sie haben versucht, wenigstens reden zu können, obwohl sie nicht delegiert waren. Sie hatten gewiss unter einigen der Delegierten ihre Anhänger, konnten aber nicht reden.“

Die mündliche Agitation in den Novemberereignissen habe vor allem Liebknecht gemacht, so Laschitza. Luxemburg sei seit dem 9. November so gut wie nie öffentlich aufgetreten. Sie habe nur über die „Spartakusbriefe“ und die „Rote Fahne“ wirken können, sowie über viele Briefe an andere aktive Linke.

Die jungen Anhänger des Spartakus-Bundes seien von den Beiträgen der Sozialistin begeistert gewesen, berichtete die Historikerin. „Aber diese jungen Leute waren dann auch dominant bei den Beschlüssen des KPD-Parteitages vom 30. Dezember 1918 bis zum 1. Januar 1919 über den Boykott der Nationalversammlung.“

Umfassenderer Demokratiebegriff

Dies müsse aber nicht als schlimm angesehen werden, schrieb Luxemburg am 11. Januar 1919 an Clara Zetkin. Es sei eine „frische Generation, frei von den verblödenden Traditionen der ‚alten bewährten‘ Partei – und das muss mit Licht- und Schattenseiten genommen werden“. Sie hätten „alle einstimmig beschlossen, den Casus nicht zur Kabinettsfrage zu machen und nicht tragisch zu nehmen“.

Luxemburgs Demokratiebegriff, der umfassender war, als ihr unterstellt wurde, sei von ihren Anhängern nicht aufgegriffen worden. Sie habe sich eine demokratische Republik vorgestellt, die nicht über Barrikadenkämpfe entsteht. Im „Spartakusprogramm“ habe sie geschrieben: „Die Masse des Proletariats ist berufen, nicht bloß der Revolution in klarer Erkenntnis Ziele und Richtung zu stecken. Sie muss auch selbst, durch eigene Aktivität Schritt um Schritt den Sozialismus ins Leben einführen. Das Wesen der sozialistischen Gesellschaft besteht darin, dass die große arbeitende Masse aufhört, eine regierte Masse zu sein, vielmehr das ganze politische und wirtschaftliche Leben selbst lebt und in bewusster freier Selbstbestimmung lenkt.“

Als Liebknecht im Januar 1919 dann zum Sturz der Regierung aufrief, habe Luxemburg das als verfrüht eingeschätzt. Das hing laut Laschitza mit den grundlegenden Auffassungen der Sozialistin, orientiert an der Idee des Volksaufstandes und des Massenstreikes, zusammen. Es könne nicht irgendein Komitee oder Vorstand beschließen, wie das zu laufen habe, auf die konkrete Situation der Gegensätze käme es an.

Treue zur Sozialdemokratie als Hemmnis

Luxemburg habe die Ereignisse in Deutschland ab November 1918 als Revolution eingeschätzt, sagte die Historikerin, „als revolutionäres Aufbegehren der Massen“. Aber sie habe Zweifel gehabt: In Russland habe sie die Fehler der Bolschewiki 1917 darin gesehen, dass diese die Revolution einengten, indem sie alles bestimmen wollten.

„In Deutschland sah sie das große Hemmnis in der tief sitzenden Treue zur deutschen Sozialdemokratie: Alles, was deren Vertreter sagen, wird wortwörtlich genommen. Sie hat mal im Vergleich der revolutionären Vorgänge beider Länder geäußert: In beiden war es nicht der richtige Zeitpunkt, schon zur sozialistischen Revolution überzugehen. Für die sozialistische Revolution waren aus ihrer Sicht die objektiven Bedingungen nicht gegeben.“

Bei der heutigen Debatte um die Nachhaltigkeit dessen, was die Sozialistin hinterließ, sei ihre Enttäuschung über die Massen zu beachten, hob die Historikerin hervor. Luxemburg habe den Beginn des Ersten Weltkrieges schwer verkraftet: „Diese Zustimmung und dieses Abreisen der jungen Rekruten, die vorwiegend aus sozialdemokratischen Familien kamen. Millionen waren in Bewegung geraten. Das hat sie noch einmal am Ende des Krieges bewegt, dass es den Massen vor allem zunächst um Frieden und Sicherheit ging, dass sie nicht wieder in den Schützengraben müssten.“

Kapitalismus beim Namen genannt

Für Luxemburg ging es laut Laschitza um mehr, so um die sozialen Rechte, die erkämpft werden müssten, und darum, sich von den reaktionären Kräften abzugrenzen, die wieder die Militärs und Rüstungsproduzenten verschonen wollten und verschonten. Ihr sei noch in der Festung Breslau klar geworden, dass es sich bei den Ereignissen in Deutschland nicht um das Ideal der sozialistischen Revolution handeln könne.

Trotz des geringen konkreten Einflusses auf die Ereignisse in Deutschland 1918/19 sind Luxemburg und Liebknecht ins Visier ihrer Gegner geraten, weil diese sich von den beiden Sozialisten am stärksten angegriffen fühlten. Dessen ist sich die Historikerin sicher. Deshalb seien beide am 15. Januar 1919 ermordet worden. Schon zuvor, Ende 1918, hatte es Mordaufrufe und entsprechende Versuche gegeben.

„Luxemburg hat immer gesagt: Krisen, Kriege und Konflikte wird es so lange wie das kapitalistische System geben. Sie hat sozusagen immer frontal angegriffen.“ Das falle den gegenwärtigen Linken eher schwer, fügte die Historikerin hinzu. „Sie haben Ross und Reiter genannt“, beschrieb sie das Wirken von Luxemburg und Liebknecht.

Das habe ihre Gegner noch stärker aufgebracht als zum Beispiel das reale Handeln von Richard Müller. Der war führender Kopf der Revolutionären Obleute, die vor allem in Berlin zu den radikalsten aktiven Kräften gehörten. Müller überlebte das Geschehen und schrieb später Bücher darüber.

Laschitza erinnerte sich an den internationalen Historikerkongress in San Fransisco 1975. Auf diesem hatte sie gemeinsam mit ihren Kollegen Horst Bartel und Walter Schmidt ein Referat über das Verhältnis der Arbeiterklasse zu Reform und Revolution eingereicht. Dort sei von Teilnehmenden gesagt worden, Luxemburg und Liebknecht seien ohne Einfluss und ohne klare Konzeption gewesen. „Ich habe sie frappiert mit der Frage: Wieso können Sie dann über die Rechtfertigung des Mordes an den beiden sprechen, wenn sie so einflusslos und konzeptionslos waren? Alles hat getobt mit Beifall. Eine Antwort gab es natürlich nicht.“

Die Furcht der Herrschenden

Die Herrschenden haben nach Meinung der Historikerin gefürchtet, dass die aufgebrachten Massen, schon seit dem Januarstreik im Jahr 1918, eventuell doch zu schärferen Formen der Auseinandersetzung greifen könnten. Den Revolutionären sei immer unterstellt worden, dass es von friedlicher zu gewalttätiger Demonstration „eine Klitzekleinigkeit“ sein kann.

„Es ist ja lächerlich zu sagen: Wir müssen die Bevölkerung vor Rosa Luxemburg schützen. Das war der offizielle Ton auf die Eingabe, mit der alle Vierteljahre beantragt werden konnte, die Schutzhaft aufzuheben. Die Gefahr besteht nach wie vor, war die behördliche Antwort.“

Durch ihr gesamtes Verhalten in den vorhergehenden Jahrzehnten seien Luxemburg und Liebknecht zu Symbolen der Ereignisse 1918 geworden, auch wenn sie auf diese selbst wenig Einfluss hatten, meint die Luxemburg-Biographin. „Das ist das Bittere, dass die Sozialdemokratie so tut, als wenn es die beiden nicht in ihren Reihen gegeben hat. Rosa Luxemburg war eine angehimmelte Lehrerin der Zentralen Parteischule der SPD, seit 1907! Im ‚Vorwärts‘ hatte sie als Chefredakteurin die russische Revolution 1905 wie eine Zeithistorikerin erfasst.“

Gegen Bündnis mit alten Eliten

Zur Rolle der Sozialdemokratie in der Novemberrevolution in Deutschland erinnerte die Historikerin daran, dass die Entscheidungen nicht von den Parteimitgliedern an der Basis getroffen wurden, sondern von führenden Vertretern wie Friedrich Ebert, Philipp Scheidemann und Gustav Noske. Hinzu seien die „mehr oder weniger lavierenden“ Karl Kautsky und Hugo Haase gekommen. Während die beiden letzteren mit der USPD zur alten sozialdemokratischen Strategie und Taktik zurückkehren wollten, hätten die drei MSPD-Vertreter das Bündnis mit den alten Eliten gesucht und gestärkt.

„Sie haben nicht begriffen, dass die alten Eliten unbrauchbar sind für die neue Demokratie. Das ist das große Problem in der Führungsebene der deutschen Sozialdemokratie, der Mehrheits-Sozialdemokratie, zu dieser Zeit. Dagegen haben Luxemburg und Liebknecht gekämpft: Es darf kein Bündnis mit den alten Gewalten geben!“

Laschitza wies darauf hin, dass die beiden ermordeten Sozialisten nur für Linke zu „Lichtgestalten der Revolution“ wurden. Aus Sicht des bürgerlichen Historikers Haffner waren sie Symbole der Revolution – „und mit ihnen erschlug man die Revolution“. Er schätzte ein, „dass diese Episode das eigentliche geschichtsträchtige Ereignis des deutschen Revolutionsdramas gewesen ist“.

Annelies Laschitza: Sich treu bleiben und heiter sein", Rosa-Luxemburg-Forschungsberichte Heft 14, Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen 2018

/image%2F1507914%2F20230503%2Fob_ddbc05_noske-est-revenu.jpg)

/image%2F1507914%2F20230503%2Fob_b85674_noske-et.jpg)

/image%2F1507914%2F20210531%2Fob_e72cdf_4wer-braucht-die-putsche.jpg)

/image%2F1507914%2F20210531%2Fob_2af3d9_semainesanglante3.jpg)

/image%2F1507914%2F20210531%2Fob_74bf06_schlagt-ihre-fuehrer-tot-jpg.jpg)

/image%2F1507914%2F20190311%2Fob_ab731d_leo-jogiches-02.jpg)

/image%2F1507914%2F20190311%2Fob_cf5551_karl-liebknecht-um-1912.jpg)

/image%2F1507914%2F20190311%2Fob_2b90f0_luxemburg.gif)

/idata%2F1495971%2Ftardi%2Ftardi4.jpg)

/idata%2F1495971%2FIls-l-ont-accompagn--e%2Fliebk.jpg)

/idata%2F1495971%2Fpolitique-coloniale%2F450px-World_1898_empires_colonies_territory.png)

/idata%2F1495971%2FRosa-Luxemburg%2Funterwegs.jpg)